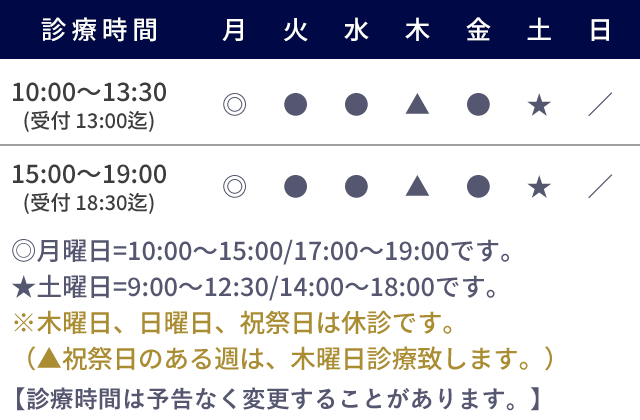

こんにちは。神戸市中央区、JR「三ノ宮駅」より徒歩30秒にある歯医者「神戸三宮アステオ歯科」です。

虫歯予防のために多くの歯科医院で実施されているフッ素塗布は、子どもから大人まで幅広い年代に効果的な予防処置として注目されています。

しかし「本当に効果があるの?」「どのような流れで行われるの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。歯科医院で実施するフッ素塗布は、高濃度のフッ素を使用するため高い虫歯予防効果が期待できます。

本記事では、歯科医院でおこなうフッ素塗布の効果から具体的な処置の流れ、注意点まで詳しく解説いたします。

フッ素にはどんな効果がある?

フッ素は自然界に広く存在するミネラルの一種で、正式にはフッ化物と呼ばれます。歯科医療では、主にフッ化ナトリウムやリン酸酸性フッ化ナトリウムといった形態で提供されており、骨や歯の石灰化を調整する重要な働きを担っています。

ここでは、フッ素の主な効果を解説します。

歯質の強化

最も大きな効果は、歯質の強化による虫歯予防です。フッ素は歯の表面のエナメル質に浸透し、ハイドロキシアパタイトという結晶構造をフルオロアパタイトに変化させます。

フルオロアパタイトは通常のハイドロキシアパタイトよりも酸に対する抵抗性が高く、虫歯菌が産生する酸による歯の脱灰を効果的に防ぐことが可能です。

特に、生えたばかりの乳歯や永久歯は構造が未熟で、虫歯になりやすい状態にあります。そのため、フッ素塗布により歯質を成熟化させることで虫歯リスクを大幅に軽減できるでしょう。定期的なフッ素塗布は、虫歯発生率を20~40%程度減少させることができるとされています。

再石灰化の促進作用

虫歯の初期段階では、歯の表面が酸により軽度に溶け出す脱灰という現象が起こります。通常、唾液の働きにより脱灰した部分は再石灰化され元の健康な状態に戻りますが、この自然治癒力だけでは不十分な場合があります。

フッ素には、この再石灰化を促進する作用があり、脱灰した歯質をより強固な結晶構造として修復し、初期虫歯の進行を食い止めることが期待できるでしょう。既に軽度の脱灰が生じている歯に対しても、虫歯の進行を防ぎ、健康な状態を維持することが期待できます。

細菌活動の抑制効果

フッ素は、口腔内の虫歯菌に対しても直接的な抑制効果を発揮します。虫歯の主な原因菌であるミュータンス菌やラクトバチラス菌の代謝活動を阻害し、酸の産生量を減少させることが可能です。

また、フッ素は細菌の細胞壁に作用して菌の増殖を抑制する抗菌作用も有しており、口腔内の細菌バランスを改善する効果も期待されています。虫歯菌の活動自体を抑え込み、根本的な虫歯予防に繋がるでしょう。

歯医者で行うフッ素塗布の流れ

以下に、フッ素塗布の一般的な流れを紹介します。

事前準備と口腔内チェック

フッ素塗布をおこなう前に、まず歯科医師または歯科衛生士が口腔内の状態を詳しく確認します。虫歯の有無や歯茎の炎症状態・歯石の付着状況などを総合的に評価し、フッ素塗布が適切におこなえる状態かどうかを判断します。

虫歯や歯肉炎が発見された場合は、先に治療をしてからフッ素塗布を実施することもあるでしょう。また、患者さまのアレルギーや既往歴についても確認し、安全にフッ素塗布をおこなえるか慎重に検討します。

歯面清掃

フッ素の効果を最大限に発揮させるため、塗布前には徹底的な歯面清掃をおこないます。専用の研磨剤とブラシを使用して、歯の表面に付着したプラークや着色汚れを完全に除去し、フッ素が歯質に浸透しやすい環境に整えます。

歯と歯の間や歯と歯茎の境目など、通常の歯磨きでは清掃が困難な部位についても、専用器具を使用して丁寧にクリーニングをおこないます。清掃過程は、フッ素塗布の効果を左右するために必要不可欠です。

歯面の乾燥処理

清掃が完了したら、次に歯面の乾燥をおこないます。唾液や水分が残っているとフッ素が適切に歯質に浸透しないため、歯面を完全に乾燥させます。また、唾液の分泌を抑制するために、綿花やガーゼを用いて口腔内の湿度をコントロールする場合もあるでしょう。

フッ素の塗布方法

主に綿球塗布法とトレー法の2つの方法があります。綿球塗布法では、フッ素を含ませた綿球を使用して歯の表面に直接塗布し、約4~5分間そのまま保持します。この方法は精密な塗布が可能で、特定の歯や部位に集中的にフッ素を適用したい場合に実施します。

トレー法では、患者さまの歯列に合わせた専用トレーにフッ素を注入し、口腔内に装着して約4分間保持します。この方法では一度で全ての歯にフッ素を塗布できるため、効率的で小さなお子さまにも選択されることが多いです。

処置後の確認と指導

フッ素塗布が完了したら、塗布状況を確認し、余分なフッ素を除去します。その後、患者さまには塗布後の注意事項について詳しく説明をおこないます。

また、次回の塗布時期について説明があるでしょう。処置全体は15~20分程度で完了し、痛みや不快感もほとんどありません。

フッ素塗布を受けたあとの注意点

フッ素塗布を受けたあとはいくつか注意すべきことがあります。以下に、注意点を順に紹介します。

飲食制限の重要性と時間

フッ素塗布後の最も重要な注意点は、一定時間の飲食制限です。塗布されたフッ素が歯質に十分浸透するまでには時間が必要で、塗布直後に飲食するとフッ素が唾液と一緒に流れて、期待される効果が得られなくなります。

基本的には塗布後30分間は飲食を控えるよう指示されます。一定時間、飲食を控えることでフッ素が歯のエナメル質に深く浸透し、長期間にわたって虫歯予防効果を発揮できます。

小さなお子さまの場合は、喉の渇きや空腹感を訴えることがあるため、塗布前に飲食を済ませておきましょう。

うがいや歯磨きの制限

フッ素塗布後は、うがいについても注意が必要です。強いうがいはフッ素を洗い流す可能性があるため、塗布後30分は避け唾液を吐き出す程度に留めることが重要です。また、より効果を高めるためには、塗布後数時間は強いうがいは避けて軽く口をゆすぐ程度にすると良いでしょう。

フッ素の飲み込みリスクと対処法

フッ素塗布後は、できるだけ唾液を飲み込まず、軽く吐き出すように心がけてください。高濃度のフッ素を大量に飲み込んだ場合、まれに吐き気や腹痛などの症状が現れることがあります。

これはフッ素中毒の軽度な症状で、通常は一時的なものですが、症状が続く場合は速やかに歯科医院に連絡しましょう。特に、小さなお子さまの場合は、フッ素の味や感触に反応して飲み込むことがあるため、処置中は注意する必要があります。

日常生活での注意点

フッ素塗布後の日常生活では、特別な制限はありません。

しかし、清潔な口腔環境の維持には十分注意を払うようにしましょう。フッ素塗布は虫歯予防の1つの手段であり、日頃の口腔ケアの重要性は変わりません。

適切な歯磨きやデンタルフロスの使用、規則正しい食生活などを継続し、定期的な歯科検診と併せて総合的な口腔健康管理をおこなうことが大切です。

アレルギー反応への注意

まれなケースですが、フッ素に対してアレルギー反応を示す方がいます。塗布後に口腔内に発疹、腫れ、強い痛みなどが現れた場合は、アレルギー反応の可能性があるため、すぐに歯科医院に連絡しましょう。

既知のアレルギーがある方や、過去に歯科材料でアレルギー反応を経験された方は、事前に必ず歯科医師に伝えましょう。

歯医者でフッ素塗布を受ける頻度

フッ素塗布の効果は永続的ではなく、時間の経過とともに徐々に薄れていきます。一般的に、塗布されたフッ素の効果は3~6か月程度持続するとされており、この期間を目安に再度塗布を受けることが推奨されます。

そのため、歯科医院におけるフッ素塗布の標準的な頻度は、3~4か月に1回とされています。定期的に塗布を受けると、常に歯質が強化された状態を維持することができます。

ただし、年齢や虫歯リスクによって、塗布頻度は調整されます。虫歯になりやすい乳幼児期や学童期のお子さまの場合は、2~3か月に1回の頻度で塗布をおこなうことをすすめられるケースが多いです。

一方、成人で虫歯リスクが低い方の場合は、6か月に1回程度の頻度でも十分な効果が得られるでしょう。

まとめ

歯科医院でおこなうフッ素塗布は、高濃度のフッ素を使用することで高い虫歯予防効果を得ることができます。フッ素には、歯質強化・再石灰化促進・細菌活動抑制といった作用があり、お子さまから大人まで幅広い年代の口腔健康の維持が可能です。

処置は短時間で完了し、痛みもほとんどありませんが、塗布後の飲食制限などの注意点を守ることで、より高い効果を得られます。定期的な塗布と日常の口腔ケアを組み合わせることで、生涯にわたって健康な歯を維持していきましょう。

歯医者のフッ素塗布を検討されている方は、神戸市中央区、JR「三ノ宮駅」より徒歩30秒にある歯医者「神戸三宮アステオ歯科」にお気軽にご相談ください。

当院は、歯科治療から根管治療(歯根治療)、審美的なセラミック治療まで様々な治療を提供しています。診療案内ページはこちら、ネット診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。