こんにちは。神戸市中央区、JR「三ノ宮駅」より徒歩30秒にある歯医者「神戸三宮アステオ歯科」です。

親知らずは虫歯になりやすい、という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。親知らずは歯列の一番奥に生える歯であるため、歯磨きが難しく、虫歯になるリスクが高いとされています。

この記事では、親知らずが虫歯になりやすい理由や虫歯になった場合のリスク、治療法、そして予防法について、詳しく解説していきます。

親知らずが虫歯になりやすい理由

親知らずは、生え方や位置の関係から、虫歯になりやすい条件がいくつも重なっている歯です。他の歯と比べて奥にあり、口腔内でも管理が難しいことから、多くの人が虫歯に悩まされています。

ここでは、親知らずが虫歯になりやすい主な原因を解説します。

奥まった位置にあり歯磨きが難しいから

親知らずは、口の一番奥に位置する歯です。その位置のせいで歯ブラシが届きにくく、磨き残しが多くなりがちです。特に、親知らずが半分だけ顔を出していたり斜めに生えていたりする場合には、歯ブラシの毛先が十分に当たらず、歯垢がたまりやすい環境になります。

その結果、虫歯菌が増殖しやすくなり、虫歯のリスクが高まるのです。

隣の歯とのすき間に汚れがたまりやすいから

親知らずは、第二大臼歯との間に非常に狭いすき間を作ることが多く、ここに食べかすや歯垢がたまりやすくなります。このすき間は、歯ブラシやデンタルフロスが届きにくいため、清掃が不十分になりがちです。

さらに、この狭いすき間にできた虫歯は、親知らずだけではなく、隣の健康な歯にも影響を及ぼす可能性があります。

生え方が不規則であることが多いから

親知らずは真っ直ぐ生えるとは限らず、横や斜めに傾いて生えてくることが多く見られます。このような不規則な生え方をしていると歯列の中で適切に噛み合わず、清掃がしにくくなります。また、歯と歯茎の間にポケットができやすく、そこに細菌がたまりやすくなります。

これが虫歯の温床となり、さらに歯周病の原因にもなり得ます。

唾液の洗浄効果が届きにくいから

唾液には口腔内の汚れを洗い流し、虫歯の原因となる酸を中和する働きがあります。

しかし、親知らずは口腔の奥にあるため、唾液による洗浄効果が届きにくいのです。結果として、酸性環境が口内に長くとどまりやすく、虫歯菌が活動しやすくなっているのです。

親知らずが虫歯になるとどんなリスクがある?

親知らずが虫歯になると、さまざまなリスクが発生します。親知らずは他の歯よりも位置的にトラブルが生じやすく、放置していると口全体の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、親知らずの虫歯が引き起こす主なリスクについて詳しく見ていきましょう。

隣接する歯まで虫歯が広がる

親知らずが虫歯になると、その隣にある第二大臼歯にまで虫歯が波及することがあります。特に、親知らずと第二大臼歯の間のすき間は汚れがたまりやすく、虫歯菌の温床となりやすいため、一度感染が始まると広がりやすいです。

歯茎の腫れや炎症を引き起こす

親知らずが虫歯になると、周囲の歯茎にも炎症が広がり、智歯周囲炎(ちししゅういえん)と呼ばれる状態になることがあります。智歯周囲炎とは、親知らずの周囲の歯茎に細菌が感染して腫れや痛みを引き起こすものです。

ひどくなると、口が開かなくなる、膿が出る、発熱するといった症状を伴うこともあります。重度になると、全身的な症状を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

抜歯が困難になりやすい

虫歯が進行した親知らずは、歯の構造が弱くなっているため、通常の抜歯よりも難易度が高くなります。また、虫歯が神経に達していたり、根が深く湾曲していたりする場合には、外科的な処置が必要になることもあります。

痛みや腫れを我慢するほど治療の選択肢が狭まり、患者さまにとって負担が大きくなる可能性が高くなります。

全身の健康に影響を及ぼす可能性がある

虫歯や炎症を放置していると、細菌が血流を通じて全身に巡るリスクもあります。特に、免疫力が低下している状態では、心臓や関節などに影響を及ぼす深刻な病気の引き金となる可能性もあります。親知らずにできた虫歯を軽視せず、早期に対応することが重要です。

親知らずの虫歯の治療法

親知らずが虫歯になった場合、他の歯と同様に治療が必要ですが、その位置や状態によって対応方法が大きく異なります。単純な治療で済むケースもあれば、抜歯が必要となる場合もあります。

親知らずの状態に合った治療法を理解しておくことが、将来のトラブル回避につながります。

虫歯が浅い場合の治療法

虫歯がまだ表面のエナメル質や象牙質にとどまっている場合には、虫歯を削って詰め物や被せ物で修復する治療が行われます。親知らずの位置によっては器具が届きにくく、精密な治療が困難な場合もあるため、歯科医師の判断によっては抜歯が選択されることもあります。

虫歯が進行している場合の治療法

親知らずの虫歯が進行し、神経にまで達している場合には、神経を除去する根管治療が必要になります。親知らずは構造的に根管が複雑であることが多く、治療が非常に難しいです。そのため、抜歯が推奨されることもあります。

特に、清掃性や噛み合わせに問題がある親知らずは、虫歯の再発リスクも高いため、積極的な抜歯が検討されます。

周囲に炎症がある場合の治療法

虫歯が原因で周囲に炎症が起きている場合は、すぐに治療を行うのではなく、まず抗生物質などを用いて炎症を鎮めてから本格的な治療に入ることが多いです。特に智歯周囲炎を併発している場合は、治療を急ぐと症状が悪化する恐れがあるため、段階を踏んだ対応が求められます。

親知らずが虫歯になるのを防ぐためには

親知らずはその構造上、虫歯になりやすいですが、日常のケアや歯科医院での適切な管理によってリスクを大きく下げることができます。特に、自覚症状がないうちからの予防が重要です。

ここでは、親知らずの虫歯を防ぐためにできる具体的な対策を紹介します。

丁寧な歯磨きを習慣づける

親知らずの虫歯予防において最も基本となるのが、丁寧なブラッシングです。特に奥歯は磨き残しが生じやすいため、歯ブラシの角度を意識しながら時間をかけて磨くよう心がけましょう。

ヘッドが小さめの歯ブラシや、ワンタフトブラシ(先の細い部分ブラシ)を使用することで、親知らずの周囲も清掃しやすくなります。

デンタルフロスや歯間ブラシを併用する

親知らずと隣の歯の間には食べかすがたまりやすいため、歯ブラシでの清掃だけでは不十分です。デンタルフロスや歯間ブラシの使用を毎日の習慣にすることで、歯と歯の間の清掃が行き届き、虫歯や歯周病の予防につながります。

特に、親知らずが半分埋まっている場合は、フロスが通りにくいこともあるため、無理に通さず歯科医師の指導のもとで適切に使用しましょう。

定期的に歯科検診を受ける

親知らずの状態は自分では確認しにくいため、定期的な歯科検診が欠かせません。虫歯ができかけていたり炎症が起きていたりする場合でも、早期に発見して対処することで、抜歯や痛みを回避できる可能性が高まります。

特に、親知らずが完全に生えきっていない方や違和感を覚えた経験のある方は、3〜6か月に一度は歯科検診を受けるようにしましょう。

親知らずの抜歯を検討する

親知らずが清掃困難な状態にある、あるいは虫歯のリスクが高いと診断された場合には、トラブルを防ぐために抜歯を検討するのも一つの手です。

特に、横向きに埋まっていたり手前の歯に悪影響を及ぼしていたりする親知らずを抜くことは、他の歯の健康を守ることにもつながります。抜歯は、歯科医師と相談したうえで慎重に検討しましょう。

まとめ

親知らずは口腔の奥に位置し、生え方も不規則なことが多いため、虫歯になりやすい特徴を持っています。歯ブラシが届きにくい、隣の歯とのすき間に汚れがたまる、唾液の洗浄効果が届かないなど、複数の要因が重なることで、虫歯のリスクが高くなるのです。

また、虫歯になった場合には痛みや炎症だけではなく、隣接する歯への影響や抜歯の難易度が上がるといったリスクもあります。そのため、親知らずの虫歯を防ぐためには、毎日の丁寧な歯磨きや補助清掃器具の活用、定期的な歯科検診が非常に重要です。

将来的なトラブルを防ぐためにも、放置せずに早めの対処を心がけましょう。

親知らずの虫歯の治療を検討されている方は、神戸市中央区、JR「三ノ宮駅」より徒歩30秒にある歯医者「神戸三宮アステオ歯科」にお気軽にご相談ください。

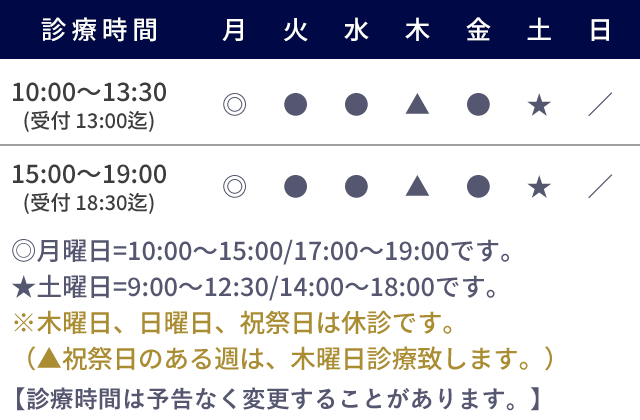

当院は、歯科治療から根管治療(歯根治療)、審美的なセラミック治療まで様々な治療を提供しています。診療案内ページはこちら、ネット診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。