こんにちは。神戸市中央区、JR「三ノ宮駅」より徒歩30秒にある歯医者「神戸三宮アステオ歯科」です。

歯周病は、日本人の成人の約8割が罹患しているといわれる身近な病気で、進行すると歯を失う原因にもなります。さらに、近年では糖尿病や心疾患、認知症など、全身の健康とも関係していることが分かってきました。

しかし、歯周病の原因や影響について詳しく知っている方は、それほど多くないのではないでしょうか。

この記事では、歯周病の症状や原因、全身に及ぼす影響、予防法まで、わかりやすく解説します。お口の健康を守ることは、全身の健康を守る第一歩です。この機会に、歯周病の知識を身につけておきましょう。

歯周病とは

歯周病とは、細菌の感染によって、歯ぐきや歯を支えている骨に炎症が生じる病気です。

主に歯茎の炎症から始まり、進行すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちることもあります。初期段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行していることが多いです。

歯周病は、大きく2段階に分けられます。

第一段階が歯肉炎で、歯茎の炎症が軽度な状態です。歯茎が腫れたり出血したりすることがありますが、この段階では適切な口腔ケアや歯科でのクリーニングによって改善が可能です。

しかし、歯肉炎を放置すると、進行して歯周炎という状態になります。歯周炎は、歯茎だけでなく歯を支える骨にも影響を及ぼした状態です。最終的には歯が抜けることもあります。

歯周病の進行を防ぎ健康な歯を保つためには、早期に発見し治療することが重要です。

歯周病の症状

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、進行してから気づくことが多いです。

しかし、症状が現れ始めると、口の中でさまざまな変化が起こります。ここでは、歯周病の代表的な症状をご紹介します。

歯茎の腫れと出血

初期の歯周病で最も一般的な症状が、歯茎の腫れと出血です。歯茎が赤く腫れたり、歯磨きをしたときに出血したりすることがあります。これは、歯垢内の細菌が歯茎に炎症を引き起こし、血管が拡張することによって起こります。

口臭の悪化

歯周病が進行すると、口臭が強くなることがあります。歯垢や歯石にたまった細菌が原因で、口腔内で腐敗物が発生するためです。進行した歯周病では、特に朝起きたときや食事中に強い口臭を感じることが多くなります。

口臭は歯周病の進行を示す重要なサインですので、放置せずに早めに対処することが大切です。

歯茎の退縮

歯周病が進行すると、歯茎が退縮し歯の根が露出することがあります。歯茎が下がると、歯が長く見えたり、歯と歯の間に隙間ができたりすることもあります。

また、歯の根が露出することで、冷たいものや熱いものがしみるなどの不快な症状も現れやすくなります。

歯の色の変化

歯周病が進行すると、歯の色が変わることがあります。特に、歯の根元の部分が黒ずんだり、黄ばんだりすることがあります。この変色は、歯周病によって歯の表面が汚れや歯石で覆われ、さらに歯周病の進行が影響しているためです。

色の変化が見られる場合は、早期に歯科を受診し、原因を確認することが重要です。

歯が揺れ動く・抜ける

歯周病がさらに進行すると、歯を支える骨が溶け、歯がグラグラしてきたり噛むときに痛みを感じるようになったりします。この状態まで進行すると、最終的に歯が抜け落ちることもあります。歯周病が原因で歯を失うことは、最も深刻な症状の一つです。

歯周病の原因

歯周病の主な原因は、歯垢や歯石に含まれる細菌(歯周病菌)ですが、その他にもさまざまな要素が影響します。ここでは、歯周病を引き起こす原因を解説します。

歯垢と歯石の蓄積

歯周病の主な原因は、歯垢(プラーク)です。歯垢は、食べかすや唾液の成分が細菌と混ざり合って形成されます。歯垢が歯や歯茎に長時間残ると、細菌が増殖し、歯茎に炎症を引き起こします。

歯垢がそのまま放置されると、次第に硬化して歯石となり、通常の歯磨きでは取り除けなくなります。歯石が形成されると、さらに細菌が繁殖し歯周病を悪化させます。

歯磨きが不十分

歯磨きが不十分であることも、歯周病の原因になります。歯垢を効果的に除去できなければ、細菌が増殖しやすくなり、歯茎に炎症を引き起こします。特に、歯と歯茎の境目や歯の裏側は磨きにくい部分であり、歯垢がたまりやすいため丁寧に磨くことが重要です。

歯磨きの際に力を入れすぎていると、歯茎を傷つけて逆効果になることもあります。優しく磨くようにしましょう。

喫煙

喫煙は歯周病を引き起こすだけでなく、その進行も早めます。タバコに含まれるニコチンや有害物質が血行を悪化させ、免疫力を低下させるためです。また、喫煙は口腔内の乾燥を引き起こすこともあり、これも歯周病の原因になります。

食生活の偏り

食生活も歯周病の原因に大きな影響を与えます。特に、ビタミンCやカルシウムが不足していると、歯茎の健康が損なわれやすくなります。ビタミンCは歯茎の炎症を抑える効果があり、カルシウムは歯を丈夫に保つ役割があります。

ストレス

ストレスが原因で歯周病が進行することもあります。ストレスが溜まると体の免疫力が低下し、歯茎の炎症を引き起こしやすくなります。ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが起こり、それが歯に負担をかけ、歯周病を悪化させることもあります。

加齢

加齢も歯周病のリスクを高める要因の一つです。年齢を重ねることで歯茎の弾力性が低下し、歯を支える骨も弱くなり、歯周病が進行しやすくなります。

また、高齢者は他の疾患を抱えていることが多く、そのために服用している薬が口腔内の乾燥を引き起こすケースも少なくありません。唾液の自浄作用や抗菌作用がうまく働かなくなり、歯周病を悪化させることがあります。

歯周病が全身に及ぼす影響

近年の研究では、歯周病がさまざまな全身疾患と関連していることが明らかになってきました。そのため、歯周病を放置するリスクを軽視することは危険です。

ここでは、歯周病と関連性のある全身疾患を紹介します。

心疾患

歯周病が心疾患と関連していることが、多くの研究で示されています。歯周病によって口内で増殖した細菌が血流に入り込むと、血管に炎症を引き起こし、動脈硬化を促進することがあります。これが、最終的に心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める原因となる可能性があります。

糖尿病

歯周病は、糖尿病と相互に影響を及ぼし合う関係にあります。糖尿病を患っていて血糖値がコントロールされていないと、免疫力が低下し歯周病が進行しやすくなります。

一方で、歯周病が悪化すると、体内で炎症が引き起こされ血糖値が上昇することがあります。つまり、歯周病が治療されないままでいると、糖尿病の管理が難しくなり、逆に糖尿病が歯周病を悪化させるという悪循環が生まれるのです。

認知症

歯周病と認知症の関係についても多くの研究が行われています。歯周病の原因となる細菌が脳に到達することが確認されており、その結果として認知症のリスクが高まる可能性があるのです。

歯周病を予防する方法

歯周病を予防するためには、日々の口腔ケアが重要です。ここでは、歯周病を防ぐための方法を紹介します。

正しい歯磨き習慣を身につける

歯周病を予防するために最も基本的で重要なのが、正しい歯磨きです。特に、夜間は唾液の分泌が減少し細菌が繁殖しやすくなるため、寝る前にしっかりと歯を磨いておくことが重要です。

歯を磨く際は、歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に当てて、優しく磨くことがポイントです。歯茎を傷つけないように、力を入れすぎないように気をつけましょう。

また、歯ブラシだけでは取りきれない歯垢が残ることがあるため、歯間ブラシやフロスを使うのも効果的です。

定期的に歯科検診を受ける

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な歯科検診を受けることが大切です。定期検診では、歯石がたまっていないか、歯周病の兆候がないかなどを確認してもらうことができます。

一般的には、3〜6ヶ月に一度の受診が推奨されていますが、歯周病のリスクが高い方は、より頻繁に通院することが望ましいです。

健康的な食生活を心がける

食生活の改善も歯周病予防に重要な役割を果たします。ビタミンCやカルシウムを多く含む食品を積極的に摂取することが、歯茎の健康を保つのに役立ちます。

また、糖分が多い食べ物や飲み物を控えることも大切です。糖分は歯垢を作りやすくし、細菌が繁殖する温床となります。なるべく甘いお菓子や飲み物は控え、食後にはしっかりと歯を磨く習慣をつけましょう。

ストレスを管理する

ストレスが溜まると、免疫力が低下し歯周病が進行しやすくなります。リラクゼーションや趣味の時間を作るなど、ストレスを上手に管理することも歯周病予防の一環です。

また、歯ぎしりや食いしばりも歯周病を悪化させる原因となることがありますので、ストレスが溜まった際には注意が必要です。

まとめ

歯周病は、口腔内だけではなく、全身の健康にも大きな影響を及ぼす病気です。初期段階ではほとんど自覚症状がなく、気づかないうちに進行していることが多いです。そのため、予防を心がけ、早期に発見することが大切です。

歯周病は、心臓疾患や糖尿病、認知症などの全身疾患とも関連しているため、歯周病を予防することは全身の健康を守るための第一歩となります。毎日歯を磨いたり健康的な食生活を心がけたりして、健康な口腔と体を守りましょう。

歯周病治療を検討されている方は、神戸市中央区、JR「三ノ宮駅」より徒歩30秒にある歯医者「神戸三宮アステオ歯科」にお気軽にご相談ください。

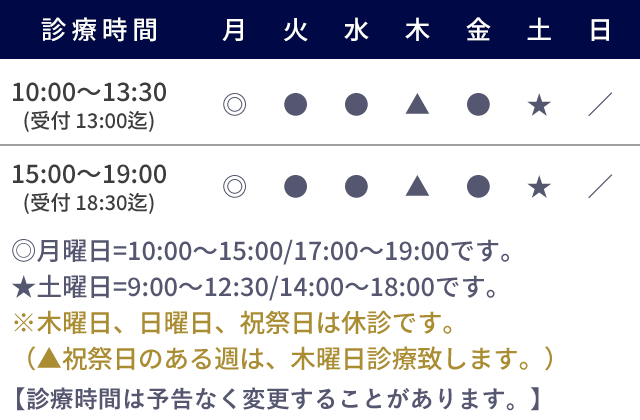

当院は、歯科治療から根管治療(歯根治療)、審美的なセラミック治療まで様々な治療を提供しています。診療案内ページはこちら、ネット診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。